1815年坦博拉火山爆发后,接下来几年的天气改变了世界,迈克·萨顿解释道

对于大多数人来说,1816年是夏天从未到来的一年。在美国,六月有暴风雪,八月有霜冻,人们称之为“一千八百冻死”。在亚洲和欧洲,农作物歉收导致了大规模饥荒和政治动荡。当末日般的雷雨肆虐阿尔卑斯山时,一群文学流亡者用哥特式恐怖故事消遣,其中一个故事对科学的公众形象产生了持久的影响。

所有这些事件都是由松巴哇岛(现属印度尼西亚)的坦博拉火山爆发引发的。1815年4月5日,它爆炸了大约100公里3.大量的固体物质冲入天空,松巴哇和附近的岛屿被一层厚达一米的灰尘和灰烬覆盖。爆炸及其直接后果造成约7万人死亡。但在接下来的几年里,还有数百万人死亡,因为坦博拉火山的二氧化硫排放产生了大气气溶胶粒子,破坏了全球天气模式,带来了饥荒和饥荒《弗兰肯斯坦》(见方框)——面向世界。

今天,大气化学成分的干扰仍然是对人类的威胁和争议的来源。焦虑的市民难以理解令人困惑的统计数据和相互矛盾的观点。强大的利益集团雇佣游说者来挑战可能给他们带来不便的研究结果。气候科学家被指责传播恐慌以获得更多的研究经费,而政治机会主义者则鼓励对科学的敌意。这种情况似乎与玛丽·雪莱(Mary Shelley)的哥特式小说(及其电影翻版)中数百万人熟悉的场景极为相似:愤怒的农民对疯狂医生的邪恶实验感到愤怒。

欧洲最早关于火山灾难的科学记录是由小普林尼(Gaius Plinius Caecilius Secundus)撰写的,他在公元79年维苏威火山爆发时目睹了庞贝和赫库兰尼姆的毁灭。普林尼描述了随之而来的有毒气体——在他试图营救幸存者时,有毒气体杀死了他的叔叔——但它们的化学成分几个世纪以来一直不为人知。现代调查表明,火山气体包括二氧化碳、氯化氢和氟化氢,但我们在这里特别关注的是其中的二氧化硫含量。

现代普罗米修斯的诞生

随着火山喷发的物质影响,随之而来的是深刻的心理冲击。暴风雨有时会使欧洲的天空变得非常黑暗,以至于办公室职员不得不在中午点上蜡烛。在更明亮的日子里,光线被更高能级的微小粒子散射,产生了壮观的红色日落——这在英国的JMW特纳和德国的卡斯帕·大卫·弗里德里希(Caspar David Friedrich)的画作中有记录。这样的事件引发了人们对世界末日即将来临的恐惧,成千上万的忏悔者在教堂和神社寻求安慰。流亡的拜伦勋爵对这些现象持怀疑态度,但他1816年的诗黑暗寒心地思考着它们可能的意义。

我做了一个梦,但不完全是梦。

明亮的太阳熄灭了,星星也熄灭了

在黑暗中徘徊在永恒的空间,

没有光线,没有道路,冰冷的大地

在没有月亮的空气中盲目地摇摆,变黑;

早晨来了又去——来了又来,没有带来白天,

人们在恐惧中忘记了自己的激情

他们的荒凉……

1816年夏天,拜伦在瑞士租了一间日内瓦湖边的别墅。他在那里的同伴包括激进的年轻诗人珀西·雪莱,玛丽·戈德温(雪莱的青少年情人和未来的妻子),以及玛丽的继妹克莱尔·克莱尔蒙特,她迷恋拜伦,后来生了他的孩子。由于恶劣的天气,他们一直呆在家里,开始互相读超自然的故事,并试图创造更多自己的故事。

玛丽写了一个故事,讲的是一个医生用新发现的电力使死亡的物质复活。这个故事的扩展版本在两年后出版《弗兰肯斯坦》;或者,现代的普罗米修斯.玛丽·雪莱的这部小说——以及随后改编的戏剧、电影和电视——经久不衰的受欢迎程度,已经把弗兰肯斯坦博士及其创造的故事变成了一个现代神话,集中体现了许多普通公众对科学的不信任和怨恨。当前关于气候变化和缓解气候变化方法的辩论往往会放大这种不安。

地球的生物圈已经进化出了应对这种入侵的方式——除了我们更熟悉的碳和氮循环之外,还有一个硫循环。火山喷发出的二氧化硫最终以酸性降雨的形式下降,其中大部分最终进入海洋(硫酸盐岩石的风化作用也促成了这一阶段的循环)。溶解的硫酸盐离子被包括细菌和海洋浮游生物在内的各种生命形式代谢,它们体内蛋白质中的硫可以沿着食物链向上传递。

这些生物的腐烂最终会产生挥发性硫化物——包括对海洋特有香气有贡献的二甲基硫化物——而它们的固体残留物积累起来形成富含硫化物的矿床。气态硫化物在空气中迅速氧化。硫化物矿物可以在地质地层中封存数千年,尽管它们最终可能通过火山活动燃烧。这两种途径都将二氧化硫返回到大气中,其速率随生态或地质条件的变化而变化。

但这种反馈循环并不是完全平衡的。在早期的地质时代,它受到异常火山活动时期的干扰,自工业革命以来,更多的二氧化硫通过化石燃料的燃烧进入大气。这些排放量虽然巨大,但与有史以来最大的火山爆发所产生的突然激增相比,是相对缓慢的。据估计,坦博拉火山向大气中释放了6000万吨硫,是1991年皮纳图博火山喷发的6倍,后者是20世纪最大的火山事件之一(也是研究最密集的一次)。

火山产生的二氧化硫与氧气和水蒸气结合,形成稀硫酸,其中大部分迅速以酸雨的形式下降。格陵兰岛和南极洲的冰芯揭示了数千年来硫磺降水的变化。这些样品中氧同位素的相对数量也提供了过去天气的证据,如16O /18海水蒸发后以雪的形式落下的水的O比率随着环境温度的变化而变化。冰芯数据可以与其他气候信息相关联——历史记录、湖床沉积物的研究、海洋生物贝壳化石的分析、树木年轮密度的测量——以估计火山对天气的影响。

坦博拉的二氧化硫产生了重大扰动,严重扰乱了亚洲季风性降雨,并在大西洋两岸产生了异常天气

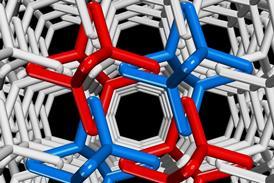

与此同时,大气研究表明,尽管Junge层(距离地球表面约10 - 25公里的区域)总是含有少量的硫,但像Pinatubo这样的大规模喷发大大增加了硫的含量。这种平流层中的硫可以以直径达1微米的酸性气溶胶颗粒的形式存在数年,非常细的火山尘埃颗粒可能就是原子核。

这些硫酸气溶胶促进了白色卷云的形成,这些卷云反射了更高频率的入射太阳光,造成了全球整体的冷却效应。但云层也会吸收地球重新发射的红外辐射。最终结果是,虽然地球表面附近的空气温度显著下降,但平流层变暖,从根本上改变了世界海洋上空的空气循环模式。

最近的计算显示,皮纳图博的全球冷却效应约为0.5°C。坦博拉的影响可能更大,尽管很难进行回顾性估计。然而,全球平均气温可能会误导人:首先,因为不同地区的局部温度变化不同,其次,相对较小的变化会扰乱大气和海洋环流模式,造成巨大后果。

坦博拉的二氧化硫产生了重大扰动,严重扰乱了亚洲季风性降雨,并在大西洋两岸产生了异常天气。欧洲和美国东部的变冷伴随着北冰洋的显著变暖——首先被捕鲸者注意到,然后被海军探险证实——这促使人们重新(但不成功)寻找西北航道,一条通往亚洲的北部航道。

在1816年和1817年的生长季节,低温和猛烈的风暴破坏或摧毁了北半球许多国家的作物,在受灾最严重的地区造成了大规模饥荒。数百万人死亡,数千万人忍受着极度的痛苦。饥饿并不是唯一的杀手——营养不良使幸存者更容易患病,随着病人四处迁徙寻找食物,当地的疾病爆发演变成了流行病。

1817年,斑疹伤寒在欧洲造成了严重破坏,但最严重的灾难——霍乱——来得更慢。几个世纪以来,它一直是孟加拉的一种季节性疾病,但在坦博拉之后的几年里,一种新的、毒性更强的菌株似乎在那里出现了。1819年至1820年,它传播到缅甸和泰国,到1822年,从叙利亚到日本都爆发了疫情。在19世纪20年代中期暂停后,它继续向西推进,1830年袭击法国,1831年袭击英国,1832年袭击美国。全球死亡人数难以估计,但可能达到数百万人。

由于饥饿的人们不再购买非必需品,贸易不可避免地下降,但其他经济后果则难以预测。阿巴拉契亚山脉以西的美国领土躲过了1816 - 1818年的大部分恶劣天气。尽管他们人口稀少,与外界的交通联系有限,但他们过剩的农产品部分弥补了其他地方的歉收。高粮价鼓励了更多想成为农民的人向西迁移,土地投机热潮(得益于乐观的银行家的贷款)。但到了1819年,大丰收和价格下跌戳破了这个泡沫,300家银行倒闭,这个年轻的共和国开始了长期的经济衰退。

在欧洲,经济困难引发了广泛的动荡。饥饿的骚乱者要求以可承受的价格出售面包,而不是以天价出售面包,在许多地方,当局以紧急立法和展示军事力量作为回应。在英国,由耶利米·布兰德斯领导的武装叛乱——1817年彭特里希起义——被毫不费力地镇压了。然而,尽管遭遇了像1819年彼得卢大屠杀这样的挫折,要求更大的经济公平和更广泛的选举选举权的骚动仍在继续。

除了镇压骚乱,英国政府在减轻饥饿和疾病造成的痛苦方面几乎没有采取任何行动。爱尔兰的首席秘书,查尔斯·格兰特,拒绝控制从饱受饥荒的爱尔兰出口到英格兰的食品——在那里他们可以卖到更高的价格——因为这会违反自由市场经济的法律。

与此同时,在法国和普鲁士,意识形态不那么受影响的政府出售他们谨慎储存或进口的粮食,人为压低价格以削弱奸商的利益,并安抚潜在的革命暴徒。渐渐地,政府应该在饥荒救济、公共卫生和创造就业机会方面承担一定责任的观点开始被更多的政治家所接受。如今,随着冰川退缩和海平面上升,许多人认为政府也必须采取行动,限制人为造成的气候变化。

一些科学家声称,在高层大气中释放人工产生的硫酸盐气溶胶可以遏制失控的全球变暖。但也有人警告说,如此大规模的地球工程活动的后果是不可预测的,可能是灾难性的。错误的气溶胶混合物,或错误的输送方法,可能会破坏地球的保护臭氧层,或开启一个新的冰河时代。

这类项目的可行性研究在很大程度上依赖于计算机建模,其参数仍然是推测性的。到目前为止,谨慎的小规模实验未能说服那些怀疑进一步进行实验是否明智的人。而《弗兰肯斯坦》坦博拉火山爆发的故事以及随后没有夏天的一年可能会给我们提供重要的教训。

1816年,人们对气象学和气体化学知之甚少。我们现在知道的更多了,但还不足以保护我们自己免受进一步的自然(或人为)大气破坏。但是,关于坦博拉灾难原因的更好信息对受害者没有什么帮助。处理如此严重的危机所需的物质资源、后勤系统以及政治和社会结构在当时是不存在的- -事实上,它们几乎是难以想象的。今天,我们为自己缺乏准备找的借口少了。

迈克·萨顿是英国诺森比亚大学人文学系的访问学者

暂无评论