在2016年有九人。到2018年,有三个

在撰写本文时,英国将离开欧盟2019年3月29日。

2016年1月,我加入了一个英国大学的生物化学工程作为一个更大的国际组织人员的一部分。到2018年,它被撕裂的Brexit的不确定性。

充满敌意的环境中

Remainers可能查看时间英国决定离开欧盟作为一个黄金时代。然而,即使是这样,我的同事从欧洲和其他地区面临的障碍在英国工作。

我第一次潜在的同事已经英国内政部的受害者的“充满敌意的环境”政策,要求他提供医疗证书(证明他没有传染病)由于他的原产地。不幸的是,证书被推迟了,所以他的签证被拒绝,尽管在相同的英国大学在过去的四年,没有感染任何疾病的问题。幸运的是,我重新发现了一个以前的同事,他可以加入我们在格兰特失效:只有通过偶然的网络,我们有一个完整的团队。

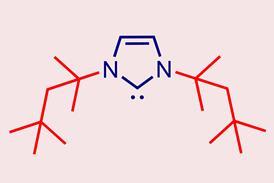

对未来六个月我们调查步伐:蛋白质与小分子的相互作用,探索配合物和生物分子。我也工作在无机合成化学部门的项目与一组合作。创意火花,研究者从床上开始飞翔。

投票

2016年6月似乎是正常的,不可否认,是伦敦的泡沫。6月23日上午,生化组中没有人认为Brexit可能发生。我花了一个下午的化学集团是一个有着截然不同观点;除了首席研究员和自己,有7名成员:四个来自欧盟和三个国家。我记得团队成员看着我,如果我是唯一一个投票来阻止它。

公投后的第二天,气氛是葬礼的;光,一旦打断对话天已经蒸发了。我怀疑我们是孤独的。

我理解的一些理由离开欧盟,长大在农村地区,毕业生在我的大家庭对农业的担忧。我记得“公制殉道者”情况下,竞选交易商有权使用帝国测量,我不得不卖东西到最近的5 g肉类柜台上在我中学课程和大学假期。然而,国际合作是重要的在各个领域,结果仍然是一个惊喜。

日常工作立即转换:空闲的时刻和午休时间一旦用于额外的阅读和思想发展迫切的特制寻找生存的选择。归化的成本已经上升自2005年以来的6倍多当时,大约有300万欧洲人不能投票,尽管居住权,面临标准费用每个家庭成员担保他们的住所。虽然后来“定居”状态(,写作时,仍然不稳定),要求人们只是适用于安全的高额费用他们未来不利于健康的研究环境。

当然,学术研究并不是一个稳定的职业。授予组织兴衰,研究者越来越多国际移动。然而这额外的不稳定因素,尤其是对于那些关系和家庭,只有排除在外的人。

死亡螺旋

化学组,获得博士学位资金和及时格兰特,幸存下来;生物化学项目枯乾了。项目负责人,他的妻子为欧洲机构工作,举家搬迁,通勤航空替代两周完成结果直到2017年7月。朋友我介绍给团队在澳大拉西亚加入一群当她的资金逃离升级结束种族歧视虐待他们曾经住过的地方。另一个离开项目早期加入她的伴侣在法国,资金更确定。别人搬到成家或结束时的资金没有回家肯定会停留。在2016年我们组有9人。最后,我们有三个:一个不相关的项目首席研究员、研究员和我。

IP,想法和结果,但不准备出版。六个项目拨款申请继续活着——内部和外部的失败。申请资助时拒绝是一个无可避免,但我们得到鼓励的声音从三个方案,我甚至拒绝了不同的位置,看看我们的工作完成:没有通过。一个恶性循环的信心下降的缺点大于优点,每个离开加剧引发下一个问题。两个进一步的草稿现在读作为团队散布在风的讣告。

面对没完没了的政治不确定性,我欠的巨额债务感谢化学系。通过技术人员的角色和一个临时讲师职务,他们让我去访问实验室,开发理念和实践经验,时间空间来写。尽管我们跨国员工面临的不确定性,我们很好的合作,尽管英国建立了日益增长的障碍。

然而,科学家们必须向外看,尽管内向国家政治。我已经加入了一个研究小组在日本和期待着建立新的连接。然后我回家什么?融资选择哪一个?同事会留下来吗?在政府的政策是什么?这些依然保持在令人痛苦的开放式问题。

对不起英国,但是现在,我认为我们需要一些时间。

还没有评论