米拉Senthilingam

本周,促红细胞生成素的好的和坏的,由大卫·林赛…

大卫·林赛

这是一种自然最重要的大分子。合成版本用于拯救生命,但它是在大量在黑市交易将邪恶的使用在专业,和业余运动。让我们了解更多关于红细胞生成素的双重生活。

纵观历史,血一直象征着生命与活力。血液由血浆的红色和白色的细胞。深红色的颜色是由于红细胞血红蛋白,一个铁卟啉复杂,结合氧气和航天飞机,它的身体。血液中红细胞的百分比称为血细胞压积,并通常在健康成年人大约42 - 45%。由于旧的细胞死亡,我们的身体产生新的骨髓红细胞,血细胞压积在一个稳定的范围内。缺乏红细胞,称为贫血,是一个非常严重的情况下,和遇到不仅在外伤或受伤的人,但也发现癌症患者和慢性肾功能衰竭。

几十年来,贫血患者接受输血。事实上,最早的记录输血的病人接受一只小羊羔的血在1667年,虽然从动物输血之后很快就被禁止了。第一个人类输血是1825年在伦敦,当一个女人经历了产后出血接受血液从她的丈夫。因为他们的介绍,输血挽救了许多生命,但仍然是一个高风险的过程由于消极反应,和转移的危险病毒、细菌甚至朊病毒的病人。

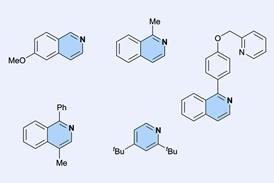

1906年在巴黎,两位科学家,卡诺和Deflandre,建议红细胞生产是由激素控制。然而,直到中间的20倍th世纪,这种激素是由艾伦Erslev,并给予促红细胞生成素的名称。这种激素,也称为EPO(促红细胞生成素)作为应对发布的肾脏血液的含氧量的降低,通过红细胞丢失或缺氧,并刺激骨髓红细胞生产。

鉴于这种激素的治疗潜力已经意识到之前的隔离,不足为奇,合成促红细胞生成素成为可用的自然荷尔蒙纯化后不久在1970年代末。根据合成人类促红细胞生成素,药物疗法利用DNA重组技术,在1980年代末成为可用。红细胞生成素已经确立了自己作为一个主要替代输血治疗贫血患者的癌症或肾功能衰竭。

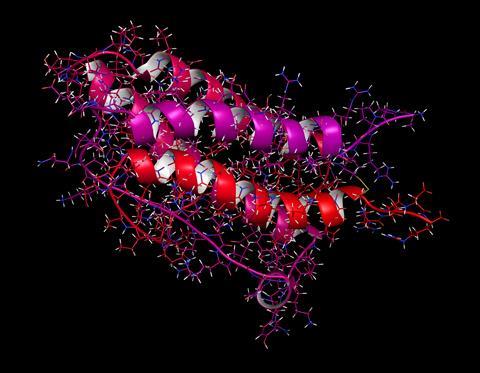

促红细胞生成素是一种大型糖蛋白激素,与分子量为3万道尔顿,由166个氨基酸连接在一起形成一个蛋白质,这种蛋白质的表面装饰着大量的糖分子。第二代促红细胞生成素治疗最近推出了修改这个结构是通过身体的更慢。这导致了低剂量和注射之间的时间。

促红细胞生成素的能力来提高我们的红细胞生产也导致其广泛滥用在耐力运动,在体内运输氧气的能力的提高与提高性能直接相关。作为药物的合成版本在1980年代末,和促红细胞生成素测试直到2000年悉尼奥运会上,出现在1990年代混战在骑自行车等运动,长跑越野滑雪,等等,不一而足。使用促红细胞生成素,运动员从正常40多岁范围提高了血细胞压积水平到高50甚至60年代,当神圣的世界纪录开始下跌。许多竞争对手被迫离开这项运动,或者加入这个掺杂简单地跟上。几个年轻运动员死于他们的睡眠,由于凝固的血液,增厚与过多的红细胞。如今,欧洲专利局测试和运动员的生物护照意味着这样的兴奋剂已不再是常态,但事实上,即使在今天的运动员仍然定期测试阳性EPO证明了其有效性与耐力运动组件。甚至有人声称这黑市使用促红细胞生成素超过真正的医疗使用多达六比一。运动员使用促红细胞生成素不仅是作弊,但即使与今天的温和派政权,他们还冒着健康。研究表明促红细胞生成素可以导致癌症,即使在治疗设置必须谨慎使用。

促红细胞生成素的故事表明,渴望胜利不惜任何代价往往是一样在我们对知识的渴望,驱动来提高我们的生活质量。它必须在我们的血液。

米拉Senthilingam

格拉斯哥大学的大卫•林赛,促红细胞生成素的耐力增强化学。下周,寻找昆虫,因为他们窝藏相当艰难的化合物。

艾玛Stoye

几丁质不是我们听到很多关于——奇怪,考虑到它的自然界中最丰富的有机化合物之一。你肯定遇到它在某种程度上,尤其是如果你是一个喜欢海鲜和蘑菇。这是一个贝壳的结构组件、甲壳类动物和昆虫的外骨骼和真菌的细胞壁。

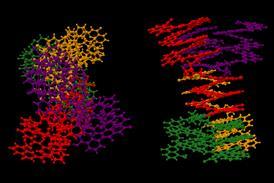

纯甲壳素是透明的,非常灵活,但当它出现在自然通常是复合材料的一部分。在甲壳类动物的壳,例如,它是结合碳酸钙——这使几丁质强和矿产那么脆弱。在昆虫表皮与硬蛋白混合骨质和彩色颜料。

米拉Senthilingam

并发现甲壳素的化学使这些通用的使用性质,在工业,通过加入艾玛Stoye在下周的化学的元素。在那之前,谢谢你的倾听,我米拉Senthilingam。

还没有评论