超分子创新者在不同的文化研究的重要性,工作像一个钢琴家,被歌剧震惊

让-玛丽•黄祖辉获得了1987年诺贝尔化学奖唐纳德补习和查尔斯·皮德森合成穴状配体。

我有一个专用的小学教师,我欠他很多。他真的使我们进入高中。他会花上几个小时的时间设定我们的问题,我们解决问题然后纠正他们。我的父母都是非常聪明的,但是他们没有太多培训。我的母亲比我的父亲。我的父亲是一个面包师,钢琴家(特别是无声电影陪同)和风琴演奏者。

在高中时,我也跟着经典部分希腊语和拉丁语,去年的英语和德语和哲学。高中毕业会考后,我加入了斯特拉斯堡大学我学习自然科学的地方。我也跟着在光学,为了证明自己,我也能够理解先进的物理。

我的监督下家伙Ourisson化学博士学位1963年结构天然产物的研究(三萜)然后小说强大的核磁共振光谱学。然后我在哈佛大学博士后R B伍德沃德,而参与的总合成维生素B12,我也在量子力学方面的课程,学习如何操作一个IBM 1620计算机和执行一些扩展Huckel与罗尔德·霍夫曼计算。

回到斯特拉斯堡大学,我开始我的独立团体在物理有机化学领域追求各种研究涉及核磁共振。当阿兰Veillard抵达斯特拉斯堡从IBM将沿着IBMOL从头开始量子化学程序没有介绍先入为主的参数,我确信这些方法的力量。因此,我们研究了氨,NH3反转像一把雨伞,及其相应的磷化合物,磷化氢,PH值3。对后者来说,计算的结果是一个金字塔与邦德从真实的长度0.1埃,键角几分钟,相当不错的偶极矩。

有一个故事关于两位物理学家从波兰两个氢原子之间的距离计算氢分子的许多小数。最后一个小数不同意实验。理论家对实验:“你应该重做实验。”,他们是对的——这意味着如果你推动理论的目的,得到正确的答案。

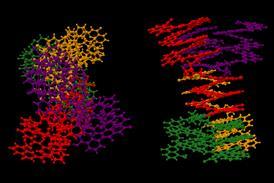

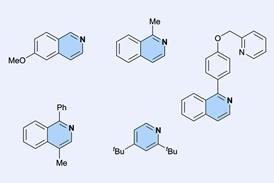

并行的,我们开始研究分子笼给穴状化合物包含复合物有两个研究生,伯纳德·迪特里希和让-皮埃尔·萨特。它导致了分子识别的概念的引入,然后扩展到超分子化学和超越。

我的空闲时间主要是音乐。我开始学习弹钢琴的时候才六岁。当我在家里,我玩半小时一天或更多。对我来说,第一是贝多芬。他发明了一种完全新型的钢琴音乐。但是我没有足够的时间。我认为科学和音乐真的可以把所有你的生活。当人们抱怨他们不得不工作在科学,我说:看一个钢琴家,他们不数小时,玩很多。这取决于你想做什么和你的生活。

一天晚上,在罗马,与维克多Weisskopf吃饭,麻省理工学院的一位前总统,我们开始谈论音乐。事实证明,我们有相同的三个最喜爱的歌剧:采奥尔本伯格,特里斯坦和伊索尔德由理查德·瓦格纳和唐乔凡尼莫扎特。

采对我来说是一个冲击我第一次看到它,因为它是完全不同的。歌剧应该是不错的故事,有好听的歌。这歌剧是关于一个可怜的家伙,一个士兵,他是非常糟糕。他有一个女人,但他没有结婚,他们有一个孩子,一个小男孩。她与别人的关系,最后采杀死了她和他淹没在一个湖。如此悲伤的故事,但如此动人,完美的音乐。

为什么不允许人们发布至少一个抽象的用他们自己的语言?

我想满足埃米尔费舍尔做了出色的工作在那个时代用很少的意思。我认为所有化学家钦佩,能够做他所做的,和其他人做,用很少的方法来控制和分析实验。我不知道他是怎样一个人。当然,科学家可以有坏人,但他们可能仍然是非常优秀的科学家。

如果有一件事我就会改变研究的方式,这是非常简单的:更少的压力,在所谓的“高影响期刊上发表。少发表大量论文的压力。当然,如果你做一些有趣的事情,你想发布,做它,但是不要被推到在某些杂志,因为它被认为是更好的。

本文在穴状化合物这是在原点的分子识别和最终导致了超分子化学的研究发表在四面体的信。在法国。让-皮埃尔·萨特,我以前的学生在2016年获得诺贝尔化学奖,还发表了他最初的纸在法国春节。信!他可能做站。只使用一种语言当然科学让生活更轻松。但是,当我们彼得Golitz和我自己,开始化学——欧洲杂志我们是德国化学协会的支持。我说:为什么不允许人们发布至少一个抽象的用他们自己的语言?所以我们在希伯来语,有抽象在巴斯克语、匈牙利,在中国…这只是认识到还有其他文化,其他语言。

我认为知名科学家,如诺贝尔奖获得者,有责任说出来关于话题很政治,比如核能或转基因生物。但当然,我们必须先从人专家的建议。有一个观点是不够的。媒体也是一个问题。诺贝尔奖获得者得到很多的关注,也许确实如此。但还有许多其他科学家也得到高层的奖金。它们可能不是诺贝尔奖获得者仅仅因为在名单的有四个,你可以只有三位获奖者!

还没有评论