形成的债券在一个羽翼未丰的研究小组

如果一个学术研究小组是一个家庭,一个学术的书架是家庭相册。走进办公室,你会面对货架上的皮革论文,每一个印着金色字体,潇洒地一个物理时间的一个研究小组的故事。不是每个研究家庭成员记录:博士后的工作,工程技术人员和大学生之间可能滑进出这些书籍。但是我们每个人占据了自己的位置,和我们的经历是独特的。

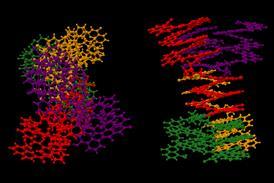

从外表看,它看起来像一个精心策划的集合:主管指导博士后,自己指导的研究生费用谁反过来指导项目的学生。项目建立在以前的成功。定期出版物质量期刊上出现。但对于任何全家福,事实是不同的,尤其是在一个组织的初级阶段。

“克里斯蒂在哪儿?将会见了国税局的运行。我们相当有信心,老板其实不知道红外实验室在哪里

我的论文坐在位置号八我的上司的架子上。我是第一个“新来者”博士生,没有格拉斯哥大学完成我的本科学位。来自一个更多的非正式制度之后,我很惊讶听到我的同事们称我们的领袖,他的头衔——感觉有点像回到学校。给他打电话,他的第一个名字是不舒服,所以他最终成为(和保持)“老板”。

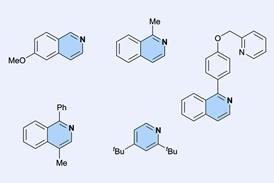

当我来到实验室,第一个博士生只是离开;事实上,它不是在那之前,老板已经停止运行实验在实验室里。他曾经一天出现两次或三次,苹果,赶上我们的结果。不幸的是,部门只有一个像样的核磁共振,结果常常是不存在时,他来了。很快,“你有,核磁共振吗?”成为了我们可怕的——我们开始设计越来越有创意的方式来躲避它。我们发现茶休息,在一个特定的点的自动售货机,给好的封面与老板的视线,他走到实验室。另一个最喜欢的,伪装的面纱的合法性,得到描述数据:“克里斯蒂在哪儿?将会见了国税局的运行。我们相当确信老板实际上并没有知道红外实验室,和当年KBr光盘可能是脆弱的和不可靠的——快速的旅行可以给你买几个小时而NMR队列变薄。

第二天早上他仍然显然是喝醉了,所以我们把他藏在一个桌子在办公室然后塞他充满了馅饼

我们也开始反抗。前几个月我的博士,实验室是一个奇怪的沉默的地方除了通风橱子和旋转蒸发器的嗡嗡声。没有无线电提供配乐,老板死了。我们一直在琢磨他的决心最后不起作用时,偷偷在我的旧高保真(配有录音机),而他不在。

其他家庭角色开始出现。每年,第三年博士生承担的角色“实验室母亲”——确保我们的人永远不会跑出保鲜膜或DCM,和有组织的卡片、礼物和离职人员的社交活动。博士后会来来去去,资金是安全的,像拜访姑姑或叔叔,每个都有自己的怪癖。一个实际上是夜间,在傍晚和工作一整夜;另一个喜欢通过小组会议坐在他自行车齿轮,加上无法承认当他把人们太远——这一特质,有一段时间,导致站起来行或博士生倾斜的眼泪。

作为集团的兄弟姐妹,我们是极力保护彼此的。当一个人有一些太多冰冻果子露欢送会,显然还喝醉了第二天早上,我们在办公室桌子下藏他当老板巡视然后塞他充满了格雷格的馅饼,把他送到国税局运行。当整个研究团队搬的城市,我们共享的货车和彼此的装饰。当我们法国博士后被抢劫,需要地方留下来,我把它们在我的备用房间几周,法国重新启用我的a级花晚上解释各种英语情景喜剧的背景。

新的小组成员将永远不知道安全培训,包括攻击醚火灾的灭火器在停车场

所有这些共同的经历在这么小的和强烈的环境意味着束缚我们是强大的。他们举行了快,尽管移动跨洲,婚姻,孩子,离婚和职业的变化。看着老板的集团,他们都显得那么专业和我们相比。他们永远不会知道的日子走到后脱落,注入溶剂的鼓暗示winchester;紧迫的钠的剧照(似乎干溶剂只是买了这些天);或安全培训,包括攻击醚火灾的灭火器在停车场。

也许他们的经验是丰富的。或者它只是似乎是这样,他们会回顾他们的地方有同样的感觉,他们的家庭,有时,只是步履蹒跚。无论如何,他们的故事将他们放在架子上。欢迎来到这个家庭。

编辑器:克里斯蒂·特纳她博士大卫宝洁公司。他告诉必威体育 红利账户他不想知道红外实验室所在地。

还没有评论